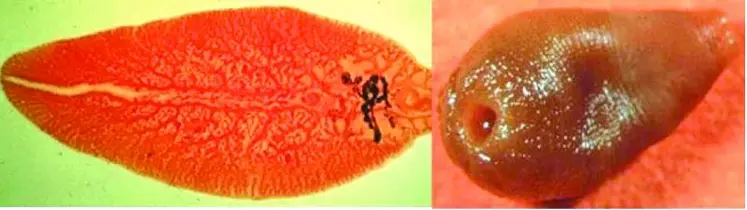

Gestion des grandes douves et paramphistomes

Grande douve et paramphistome : un raisonnement précis de son plan de lutte plus que nécessaire

La saison hivernale représente une période incontournable pour la gestion des trématodes (grande douve et paramphistome) dans son cheptel. Cela implique un raisonnement précis de son plan de lutte sous peine de conséquences sanitaires.

- Le cycle du parasite, les pics d’infestation et leurs niveaux ;

- Les risques zootechnique et clinique que cela engendre au sein de son élevage.

Les années 80 ont vu la progression de la paramphistomose de façon importante dans l’ensemble de la zone allaitante, notamment en Creuse.

Une hiérarchie à préciser dans chaque élevage

Une certaine « focalisation » sur ce parasite a été observée avec une moindre considération de la grande douve. Cela a entraîné une réapparition dans certains élevages d’atteintes zootechniques (pertes de productions) voire cliniques (symptômes de grande douve). Cette situation compliquée par les conditions météorologiques favorables de cette année (la présence de grande douve a été identifiée de façon précoce et élevée dans nombre d’élevages cet automne) nécessite un diagnostic précis au niveau de chaque élevage pour un plan de prévention et de lutte adapté.

Une incidence zootechnique pathologique différente selon les parasites

L’impact majoritaire découle de la contamination par la grande douve. Par l’effet conjugué des larves et adultes, elle influe sur les qualité et quantité de viande, de lait, du colostrum et perturbe la fertilité. Un mauvais état général avec parfois des œdèmes déclives (sous l’auge) s’installent avec évolution vers la mort en l’absence de traitement, d’où la nécessité d’intervenir précocement après les fortes périodes de contamination. Pour le paramphistome, la forme chronique, due à l’effet cumulatif (plusieurs centaines à milliers de parasites dans la panse) des infestations au cours des saisons, est possible du fait de la longévité du parasite (5 à 7 ans). On observe des symptômes peu caractéristiques : perte d’état général, atonie ruminale ou météorisation, diarrhée.

Une évaluation de l’infestation basée sur l’épidémiologie et l’éventail diagnostique

Compte tenu du danger majeur représenté par la grande douve, elle doit être prioritairement identifiée. La recherche d’œufs dans les bouses s’avère une méthode peu sensible pour la grande douve chez les bovins du fait de l’excrétion fécale faible, aléatoire et tardive. Les résultats coproscopiques négatifs n’autorisent aucune conclusion, même sur une dizaine d’échantillons. Le diagnostic sérologique qui présente de bonnes sensibilité et spécificité est à privilégier. Les anticorps sont détectables dans le sang dès 15 jours après l’infestation et persistent 2 à 6 mois après la disparition des parasites. La possibilité d’utilisation de sérologies de mélange sur sang (notamment sur les prélèvements de prophylaxie) ou lait permet un diagnostic à coût très limité. Pour la paramphistomose, en l’absence de test sérologique, le diagnostic lors de la phase chronique repose sur la coproscopie. Du fait de la variabilité d’excrétion des individus et d’un individu au cours du temps, les prélèvements devront concerner plusieurs animaux.

Une méthodologie pratique de diagnostic

Le diagnostic repose d’abord sur les observations épidémiologiques et cliniques : existence de prairies propices aux limnées, insuffisances de performances zootechniques des animaux. L’analyse s’effectue lot par lot avec un suivi du circuit des animaux pendant la période de pâturage. Des examens complémentaires peuvent être nécessaires dans un ou plusieurs lots. Le schéma mis en place peut être le suivant. Par lot considéré, il sera demandé, pour la grande douve, une sérologie de mélange de 10 et pour la paramphistomose, une coproscopie de mélange à partir des 5 prélèvements individuels (5 représente le nombre maximum pour une fiabilité minimale du résultat ; les prélèvements sont envoyés de façon individuelle, le laboratoire effectue le mélange à parts égales après pesées). Si la coproscopie de mélange de 5 indique une moyenne inférieure à 40 œufs de paramphistomes par gramme de fèces, ce parasite ne nécessitera pas une approche spécifique pour ce lot pour la saison considérée. La seule présence de grande douve demande le traitement de l’ensemble du lot.

Une gestion agronomique et médicale des prévention et lutte

La gestion des fasciolose et paramphistomose est basée sur une approche agronomique et médicale. L’approche agronomique consiste à limiter le nombre de zones de prairies à risques. Elle passe par la mise en place de drainages et l’interdiction d’accès de certaines parties. Cela implique la possibilité de mise en place et demande que soient limitées les zones à risques. L’approche médicale passe par un management adéquat des interventions sur les animaux. Les deux impératifs principaux sont les suivants :

- Intervenir précocement après un pic de contamination à risques en matière de grande douve car les lésions engendrées sont irréversibles ;

- Afin qu’il ne persiste pas de parasitisme à risques zootechnique et clinique pendant la période hivernale ainsi qu’une capacité de contamination des pâtures à la mise à l’herbe, un traitement mixte grande douve

– paramphistome ne peut intervenir que 10 à 12 semaines après la fin de période de contamination (rentrée en stabulation, période de gel, passage sur une prairie sans zones à risques).

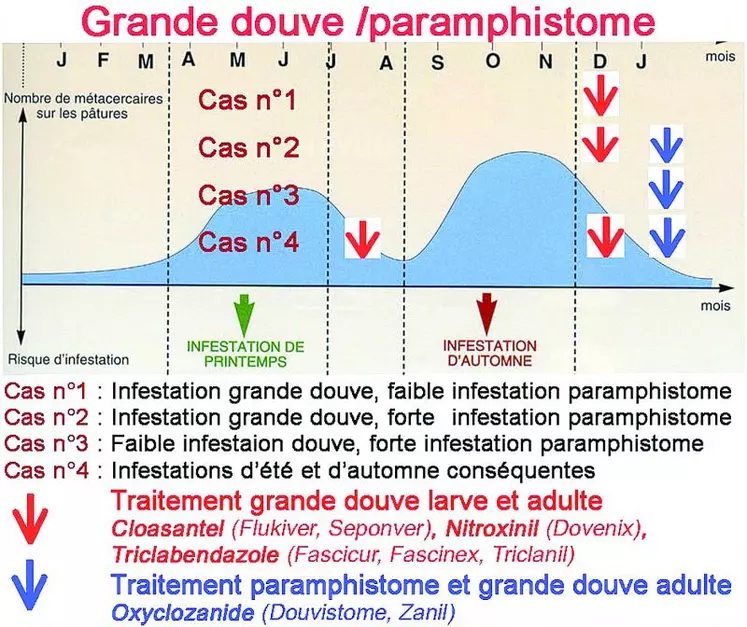

Une méthodologie pratique de traitement

En préambule, il est important de noter que s’il y a des paramphistomes dans l’élevage, la grande douve est forcément présente et doit être considérée de manière prioritaire. En pratique, la démarche suivante peut être retenue dans 5 cas type observés :

- La grande douve est présente de manière significative, une intervention spécifique (médicaments à base de closantel, nitroxinil ou triclabendazole) sera réalisée dans les 3 semaines suivant la fin de période de contamination. L’utilisation de douvicides à base de closantel ou nitroxinil implique l’absence d’apport complémentaire d’iode ;

- Le paramphistome présente un niveau d’accumulation trop important (moyenne > 40 œufs par gramme de fèces), un traitement avec un antiparasitaire à base d’oxyclozanide 8 semaines après le 1er traitement sera effectué ;

- La contamination en grande douve est faible, celle en paramphistome conséquente, le traitement sera mixte avec un antiparasitaire à base d’oxyclozanide 10 à 12 semaines après la fin de période de contamination.

- En cas de contamination d’été à risques (forte présence de prés de fond, découverte de paramphistomose…), une application supplémentaire douvicide ou mixte, selon les cas, sera effectuée en juillet ;

- En cas d’intervention précoce avec un traitement douvicide ou mixte (traitement d’automne ou début d’hiver) alors que les animaux sont encore sur des prairies à risques ou enlevés depuis moins de 8 semaines, une seconde intervention telle que décrite au point 2 sera alors nécessaire.

En conclusion, une prescription raisonnée, adaptée à chaque élevage et reconsidérée chaque année

La prévention et la lutte contre les trématodes se basent sur le poids pathogène de chaque parasite (l’élément majeur étant la grande douve) en intégrant le cycle des parasites, les interférences hôte/parasite/environnement. Le plan antiparasitaire se définit annuellement, avec le vétérinaire prescripteur de son élevage, à partir des observations effectuées (résultats zootechniques, observations cliniques, conditions météorologiques), du cycle de pâturage réalisé pour chaque lot, des traitements déjà réalisés (carnet sanitaire) et de l’utilisation adéquate des moyens de diagnostic. Votre vétérinaire prescripteur et GDS Creuse sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.